7/25(土) バレーボール部

結果は2-0で敗れはしましたが、部員全員が一致団結して最後ま

8/9(日)には萩市長杯もありますので、

- Permalink

- by Hagikoen

- at 09:26

7/25(土)の午後、

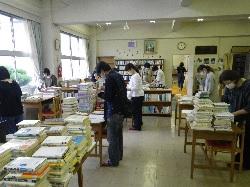

図書室の蔵書管理を電子化するにあたり、すべての蔵書(

今日は続いていた雨も小休止、少し蒸し暑い中ではありましたが、

約2時間の作業で蔵書の半分以上にバーコードを貼ることができま

<年少ほし組>

雨が続いていますが、夏の遊びを日々クラスで楽しんでいます。

前日にヨーヨー釣りをしてお祭りの屋台ごっこを楽しみ、今日は絵の具で花火を表現しました!

手足に絵の具を付けて、黒いポリ袋に「ひゅ~...どーーん!!」とみんなで言いながら描いていきました。

「ぐにゅぐにゅだね!」「ぬるぬるする!」とそれぞれが絵の具の感触を喜び、楽しんでいました♡

1986年、今から34年前、私たちは、初めて海外へ修学旅行に行きました。行先は韓国です。この当時、韓国は『近くて遠い国』とよばれ、韓国への修学旅行にはいくつかのハードルがありました。日本は、朝鮮半島を1910年から45年までの35年間、植民地として支配しました。そのため、40年経っていたにもかかわらず、反日感情を抱いている人もいました。さらに、1950年から朝鮮戦争が起こり、半島は3年間にわたって激しい戦場となりました。戦いは休戦となりましたが、北緯38度線を境に、韓国と北朝鮮という分断国家となり、現在に至っています。休戦とは、戦争の一時停止を意味し、再び戦争がいつ始まってもおかしくないということです。それに、韓国は急激に発展を遂げていましたが、安全について不安視する声もありました。このような状況の下で、韓国への修学旅行を実現できたのは、当時の校長先生であったシスター池田の、『実際に外国を見ることで、高校生に国際的な視野を養わせたい』という、熱い想いがあったからです。この旅は、貴重な体験となりました。今思えば、楽しいというよりは、日の丸を背負った緊張感あふれる旅であった気がします。その後、私たちは何度も修学旅行で韓国を訪ねました。韓国は急速に『近くて近い国』になっていきましたが、突然日韓関係や朝鮮半島情勢が悪化して、修学旅行が危ぶまれたこともありました。その中で、変わらなかったことが一つあります。それは、現地の高校生との交流です。韓国の高校生は、フレンドリーで積極的で、とても日本に関心を持っていました。光塩の生徒たちもすぐに打ち解け、2時間という短い時間でしたが、毎回最後は涙・涙の別れとなりました。子供の頃から日本と朝鮮半島の複雑な関係を身近に見てきた私は、若い人たちが何の先入観も持たずに、自然に接する姿を、本当にうらやましいと思いました。

ところが、二年前の夏、私の意識は大きく変わりました。テレビでたまたま韓流時代劇を見て、すっかりその魅力に取りつかれてしまったのです。最近は韓流時代劇だけでなく、今の韓国社会が描かれた現代劇も大好きです。韓ドラの魅力はいろいろありますが、『日本と似ているようで全く似ていない、似てないようでとても似ている』― ここに、私は面白さを感じています。韓ドラファンになって見えてきた、日本と朝鮮半島の大きな違いがあります。一つ目は、日本は四方を海に囲まれた島国で、侵略された経験がほとんどありません。一方、朝鮮半島は、すぐ隣に大国中国があります。強力な国ができると、真っ先にその影響を受け、中国とどう向き合って行くべきか選択を迫られるのです。二つ目は、韓国の若者が置かれた状況です。韓国には徴兵制があり、男性は30歳までに2年近く兵役に就く義務があります。兵役が無理な場合は、社会服務要員として役所や福祉施設などで働きます。その間、自分の仕事や勉強などは、すべて中断しなければなりません。韓流スターやK-POPアイドルといえども同じです。人気絶頂のスターやアイドルが、次々と軍に入隊していきます。『国民の義務か自分の将来か』という選択を迫られる韓国の若者は、心の中に大きな葛藤をかかえているのではないでしょうか。

今、日韓関係は、戦後最悪と言われる状態にあります。その上、朝鮮半島情勢は、ますます厳しさを増しています。こういう時こそ、先入観や感情論で判断するのではなく、相手国を客観的な目で見、真剣に向き合っていくことが必要なのではないでしょうか。私は、これからも朝鮮半島について、知る努力を続けていきたいと思います。

〈年中 ばら組〉

自主登園期間もあり、少し遅めに植えたばら組のきゅうりとトマト。

夏休みになるまでにできるかな、みんなで食べられるかな、と雨が続く中心配していたのですが、

ついにキュウリもトマトもどちらもでき、みんなで食べることが出来ました。

他のクラスにもお裾分けをしました。

水やり当番や外遊びの際も、畑を見に行っては「花が咲いてる!」「大きくなってる!」と毎日大喜びでした。

取れたてのきゅうりはこんなにチクチクしてるんだ、こんなにすぐ大きくなるんだ、

色が毎日どんどん変わるんだ、など子どもたちは発見だらけでした。

しかし、食べるとなると苦手な子どもたちもいます。

無理せず苦手なら小さいのでいいよと伝えましたが、

みんな大きいのを取り全部あっという間に食べてしまいました。

「甘い!」「美味しい!」「ちょっと酸っぱい」「自分たちでお世話をした野菜っておいしいね」など、

感想を言い合いながら食べていました。

これからも命や食材の大切さ、食べることが元気に繋がることを

活動を通して学んでいきたいと思います。

「『地の塩 世の光』の教えを糧に」 小41回生 中園隼人

私は現在、萩市橋本町で鍼灸接骨院を開業しております。3年前に開院してお陰様で多くの方に当院を利用して頂いております。来院される方は幅広く、国内だけでなく海外の方も来院されます。年齢も1歳~100歳の方までと幅広いです。スポーツをされる方が多く来院され、スポーツ愛好家からオリンピック選手までレベルも競技も多種多様です。施術所は平日に開院し、ケガ(骨折・脱臼・打撲・捻挫等)の処置と鍼やお灸を使用した体のケアを行っています。休日はスポーツ大会の救護活動や運営のお手伝いを行っており、とても忙しいですが充実した毎日を送っています。最近では院外活動で国内トップレベルの大会や国際大会のサポートをすることも多くなり、去年のラグビーワールドカップではカナダ代表選手のトレーナ-としてケアを行い選手達にとても喜んで頂きました。今年の東京オリンピックも救護要員でカヌー競技に参加予定でしたが、新型コロナウィルスの影響で来年に延期となりました。私は仕事上、スポーツに関わる機会が多いので、スポーツの話になってしまいますが、スポーツ界では東京オリンピックを機に多様性(ダイバーシティ)と国際化(グローバル化)を加速させようという動きがあります。「多様性・ダイバーシティ」とは、人々が互いに影響し合い、異なる価値観や能力を活かし合うからこそイノベーションを生み出し、価値創造につなげることができます。「ちがいを知り、ちがいを示す」、つまり、互いを理解し、多様性を尊重するからこそ、個々の人材が力を発揮できる。という考えで、その先が「国際化・グローバル化」で、これからスポーツ界だけでなく日本全体がこの流れに乗っていく方向性です。今から目指す社会に萩光塩の精神である『地の塩・世の光』は共通している部分が多く、私が光塩学院小学校で教わった教育や教養は今でも仕事の糧となっています。